„...

Handvolln Flachs, die gewöhnlich Tzwydik heissen ...“

„Aber nicht nur den

Spreewälder, den

Lausitzer muss es heißen“, wendet

meine aus Thüringen stammende Frau ein. Also ich kenne beide Varianten,

und beide führen zum Ort der Handlung, dem Dorf

Schönfeld, das einst zur

Standesherrschaft Lübbenau der Grafen

zu Lynar

gehörte, heute aber zum größten Teil bergbaubedingt nicht mehr

existiert.

Hier, wo das

Lausitzer

Nationalgericht

zu Hause ist, wurde die Leinpflanze nicht nur wegen des Leinsamens

angebaut, dem man dieses berühmte und bei machen Zugezogenen leider auch

verachtete Öl abpreßte. Lein ist auch eine Faserpflanze, die nach einem

aufwendigen und arbeitsintensiven Prozess die Fasern für den bekannten

Leinenstoff lieferte – man spricht dann auch von

Flachs

und

Flachsverarbeitung.

Entsprechend der früheren Bedeutung des Flaches, auch in der

Niederlausitz, war dieser bei jenen Abgaben eingeschlossen, die die

untertänigen Bauern der Lübbenauer Herrschaft im 17. und 18 Jahrhundert

den Grafen zu Lynar zu leisten hatten.

Die Bauern im Dorfe Schönfeld hatten laut dem

Urbarium und Erbregister5

sowie in den Gedingebüchern6,

in denen die Erbringung der alljährlichen Abgaben und Leistungen

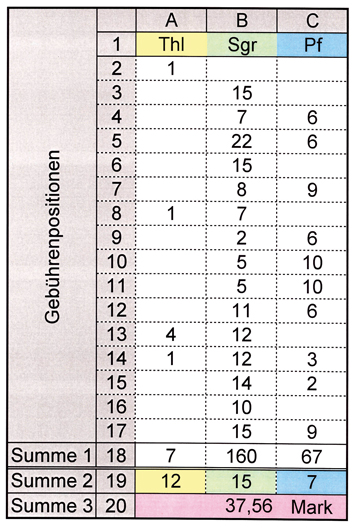

aufgeschrieben wurden, Abgaben zu leisten. Die Geldangaben erfolgten

dreistufig in Thalern, Groschen und Pfennigen. Das Zinsgetreide, Korn,

Weizen, Hafer, Gerste wurde in Scheffel, die Hirse in Viertel (circa ¼

Scheffel) angegeben. Eier und Hühner wurden in Stück verlangt,

eigenartigerweise auch manchmal ein ½ Huhn. Der Kosäth Radochla – an

11. Stelle auf dem Urbarien-Ausschnitt – musste täglich Handdienste

leisten, jährlich 1 Thaler 7 Groschen 4 Pfennige Erbzins entrichten und

6 Hühner bei der Herrschaft abliefern. Nicht bei ihm, sondern den

aufgeführten Besitzern eines Bauerngutes, wie Schularigk, Halenz, Ricker

(Lehngut), auch bei Schorath und Noack bis zum Krüger war neben

Rossdiensten (mit Gespann), neben Geld- und Getreideabgaben, auch Flachs

zu liefern, welcher in der Einheit

Schwite

quantifiziert war.

Auch beim Radochla tauchen gegen Ende des 17.

Jahrhunderts in den Gedingebüchern 4 ½ Schwite

Flachs auf.

5

BLHA Potsdam. Rep. 37 Herrschaft Lübbenau, Nr. 3273, Urbarium

und Erbregister der Herrschaft Lübbenau (1666/1679).

6

BLHA Potsdam. Rep. 37 Herrschaft Lübbenau, Nr. 3046 bis 3060 (

1650 bis 1775, Gedingebücher)

Nie gehört?

Dann müssen Sie hier weiter lesen.

Praxis-Tipp für Arciv-Stöberer

Wer sich mit der Geschichte vor dem zweiten deutschen Kaiserreich oder der Ahnen- und Familienforschung beschäftigt und dabei Dokumente in die Finger bekommt, in denen von Geldbeträgen die Rede ist, wird bald merken, dass er mit seinen bisherigen Kenntnissen nicht weiterkommt, wenn es gilt, eine Rechnung zu überprüfen.

Vor 200 Jahren noch herrschte in Deutschland eine bunte Vielfalt von Währungen unterschiedlichen Namens. Auch wenn eine Währung den gleichen Namen trug, war längst noch nicht sicher, dass sie auch den gleichen Wert hatte. Erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es Bemühungen, die Währungen anzugleichen und 1871/1873, nach dem Entstehen des zweiten Kaiserreiches, wurde die neue Mark geschaffen, die man nun in 100 Pfennige unterteilte und damit die bisherige Geldrechnung erheblich vereinfachte.

In den norddeutschen Ländern galt bis dahin ein dreigliedriges Geldsystem: Taler – Groschen – Pfennig ...

weiterlesen

Dieser Beitrag erschien im Heimatjahrbuch "Stog - Der Schober 2008", S. 114-116

© Rolf Radochla

Aus den Abgabenlisten der Herrschaft Lübbenau

Wir schreiben das Jahr 1627. Neben den Erbzinszahlungen und Frondiensten, die meist täglich zu verrichten waren, hatten die Wirtschaftsfamilien in den Dörfern der Herrschaft Lübbenau wie in anderen Gegenden der Niederlausitz Naturalleistungen an ihre Herren zu erbringen. Diese waren zwischen den einzelnen Dörfern ganz unterschiedlich und innerhalb der Dörfer nach Abhängigkeitsverhältnis zur Herrschaft und Wirtschaftskraft der im Dorf lebenden Familien gestaffelt.

Bevor wir zu einem Beispiel aus dem Dorf Koßwig kommen, gelegen zwischen Vetschau und Calau, müssen ein paar Worte zu den Maßen und Einheiten aufgewendet werden, die man damals verwendete. Denn es herrschte für unser heutiges Verständnis ein wahres Chaos. Zum einen basierten die Abstufungen und Unterteilungen der Einheiten nicht auf einem 10er- oder 100er-System, wie wir es heute gewöhnt sind; zum anderen hatte fast jede Kreisstadt mit ihrer Umgebung bei identischer Benennung der Einheit andere Werte.

Das beste Beispiel dafür ist der Scheffel, mit dem die wichtigen Getreideabgaben gemessen wurden. Der Scheffel – ich benutze in den folgenden Tabellen das Kürzel Sch dafür – war eigentlich ein mittelflacher Topf, in den das Getreide zum Messen geschüttet wurde, ein Hohlmaß, ein mit einer gewissen Menge gefüllter leerer Raum, keine Gewichtsbenennung, wie wir es heute mit der Getreidebemessung halten. Von der Bauernseite wurde halt geschüttet, auf der Herrschaftsseite wurde gescheffelt...

weiterlesen

© Rolf Radochla

Steuern und Abgaben im 17. Jahrhundert

Bei Untersuchungen zu den historischen Personen mit dem Namen Radochla habe ich als hervorragende Quelle Urbarien, Erbzins- und Abgabenlisten untersucht, die sich zum Beispiel von der Herrschaft Lübbenau aus den Jahren 1626/27 und 1679 erhalten haben.1

Es handelt sich dabei um sehr interessante Quellen für Menschen, die sich mit der Sozialstruktur auf den Dörfern in der Niederlausitz während der heraufziehenden Neuzeit beschäftigen.

Zahlreiche Ortschaften um Lübbenau, zwischen dem Spreewald und den Städten Vetschau, Calau, Luckau sowie die ansässigen Familien, deren Stand und deren Abgaben an die Herrschaft, sind darin festgehalten: Das Städtchen Lübbenau, Tham (Vorstadt) und Anger, Stotthoff, Stennewitz, Kleeden, Zerckwitz, Krimnitz, Ragow, Hindenberg, Schönfeld, Groß Klessow, Koswigk, Kahnsdorf, Dlugy, Naundorf, Raddusch, Boblitz, Lehde und Leipe, die im Laufe der Zeit von den Grafen zu Lynar erworben wurden.

...

Schaut man in oben genannte Listen hinein, gibt es viel Interessantes aus dem Leben unserer Vorfahren vor rund 350 Jahren zu entdecken. So existiert ein „Steüer-Register Der Lübbenawischen Rauchfänge sambt den zugehörigen Dorffschafften unterm Ambt Lübenaw zu diesem 1626 Jahre“. Dabei handelt es sich keinesfalls um Essenkehrgebühren, sondern um eine direkte Steuer des Landesherrn – des Markgrafen der Niederlausitz.

...

In der Regel gab es auf einem Bauernhof nur einen Rauchfang, unten um ihn angeordnet die Küche, daneben der Tisch, um den die Bauernfamilie saß und aß – es war der familiäre Mittelpunkt des Hofes. Somit lässt sich die „Rauchfangsteuer“ als die Besteuerung der Untertanenfamilien interpretieren. Die Listen von 1626 lassen erkennen, wie die Steuerpflichtigen mit Haus und Hof hießen.

Nehmen wir Schönfeld, um an dieses bergbaugewüstete Dorf zu erinnern...

weiterlesen

© Rolf Radochla